现如今,老年人椎体骨折治疗是医学研究的课题之一,随着老龄化社会的到来,老年人因骨质疏松导致椎体骨折的患者越来越常见。鉴于开放手术的风险太大,而卧床保守治疗,长时间的卧床容易引起呼吸系统、泌尿系感染、心脑血管系统疾病等并发症。患者在治疗一段时间后,常常出现“越治越重”的情况。面对老年人这一特殊群体,“经皮椎体成形术与后凸成形术”——主要针对骨质疏松引起的椎体压缩骨折以及脊椎血管瘤、骨髓瘤、溶骨性转移瘤等肿瘤患者的微创手术,正是解决这一骨科技术难题的最好方法。

经皮椎体成形术

历史发展

1984年(1987年文献正式报告)法国神经放射医生Galibert和Deramong首先对C2椎体血管瘤用15G穿刺针穿刺注射骨水泥治疗,获得满意止痛效果,将该方法命名为经皮椎体成形术。

1990年Deramong将经皮椎体成形术应用于骨质疏松性椎体压缩性骨折并取得满意的止痛效果和强化椎体的作用--开创了这类骨折治疗新纪元。

1994年美国Jensen医师首先将经皮椎体成形术引进美国治疗骨质疏松性椎体压缩骨折,并迅速被美国介入放射学和骨外科学界广泛认同。

1994年Wong和Reiley等设计球囊扩张后凸成形术(经皮椎体后凸成形术)。

1999年东南大学附属中大医院在国内率先开展经皮椎体成形术这一技术,该院2001年5月举办首届全国经皮椎体成形术专题研讨会和手术演示会。

手术适应症

最佳适应症:具有疼痛症状的原发或继发性的椎体骨质疏松性压缩骨折。

扩大到:有症状的椎体血管瘤、椎体浆细胞瘤、椎体骨髓瘤或淋巴瘤、溶骨性椎体转移瘤等姑息性治疗胸腰椎创伤性骨折。

禁忌症

1 绝对禁忌症

(1)无症状的稳定性骨折。

(2)其他治疗方法有效者。

(3)对骨量减少但无急性骨折迹象者的预防性应用。

(4)靶椎体骨髓炎。

(5)无骨质疏松症的急性创伤性椎体骨折。

(6)患有凝血障碍性疾病者。

(7)对骨水泥或显影剂过敏者。

2 相对禁忌症

(1)与椎体压缩无关的神经压迫引起的根性痛。

(2)脊柱骨折造成椎管容积变小。

(3)肿瘤侵入硬膜外腔造成椎管容积变小。

(4)弥漫性腰背痛,影像学和临床表现均不能确定致痛椎体。

(5)椎体后壁骨质破坏或不完整者。

(6)椎体压缩程度大于80%,确实无安全穿刺入路者。

随着治疗经验的积累与适应症范围的不断扩大,禁忌症已发生改变,从前的禁忌症已变为相对禁忌症或适应症。

治疗目的

(1)增强椎体强度和稳定性。

(2)防止塌陷。

(3)缓解腰背疼痛。

(4)恢复椎体高度。

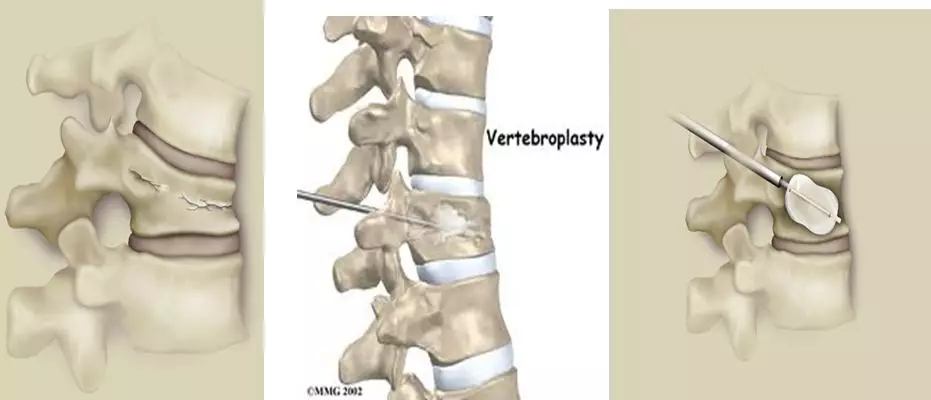

图注:左-脊柱压缩性骨折;右-注入骨水泥

手术时机选择

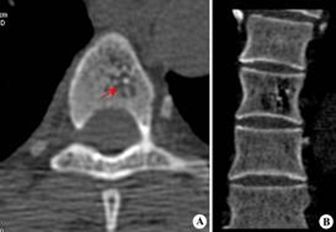

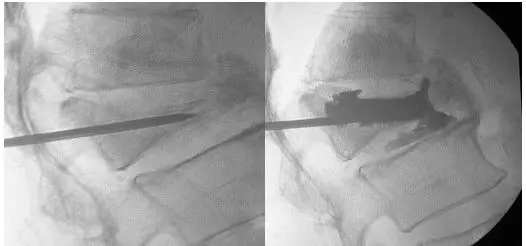

1、早期:相关学者主张须经保守治疗4周后疼痛症状仍不能缓解,CT或MRI检查排除其他原因所致的疼痛方可行椎体成形术治疗。

2、近来:越来越多学者主张不需保守治疗,一旦明确诊断尽快行椎体成形术治疗,可迅速消退剧烈的腰背部疼痛,使患者在短期内即能恢复正常生活。

术后处理

1、患者的搬运:保持脊柱水平位,局部不弯曲,不扭转,回病房后仰卧4-6小时,以确保骨水泥充分凝固。

2、监测:生命体征1次/h,连续6小时平稳后停止监测。

3、对症处理:术后1-4天内如穿刺局部及椎体内疼痛,可能是由于PMMA聚合热所致的炎症反应,可用消炎痛或类固醇消炎药。

功能锻炼

1、椎体成形术后1-2天可鼓励患者在床上做肢体屈伸运动—锻炼肌肉力量和关节活动度。

2、术后第二天鼓励患者下床行走。

专人看护,以免发生意外。

行走距离和时间以患者耐受为原则。

循序渐进,逐步增强强度延长时间。

据了解,该微创手术使用局部麻醉,医生可以在术中随时与患者交流沟通,保持患者头脑清醒,缓解紧张情绪;该微创手术切口小(约0.5mm)、手术时出血量小(约5-10ml)。术后无需插尿管,大大降低了术后并发症的概率。且快速缓解疼痛,恢复自理能力快,术后4-6小时即可坐立,24小时后下地活动。经皮椎体成形术与后凸成形术的良好疗效和较高安全性得到了医生和广大患者的认可,让患者通过一个小小的“钥匙孔”解除病痛,造福老年患者群体。

加微信 快速预约